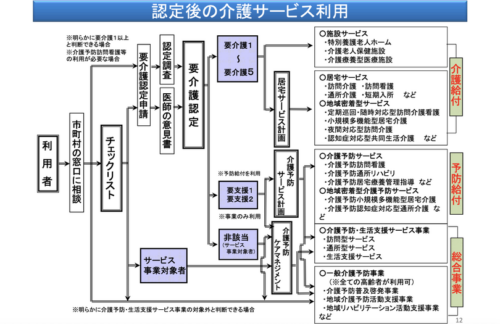

今回は、要介護認定で判定が出てからの、実際にサービス利用について説明します。

認定では「要介護1〜5」「要支援1・2」「非該当(自立)」の3つに区分され、受けられるサービスや利用限度が異なります。

☆要介護1〜5

身体上または精神上の障害があるために、6ヶ月継続して日常生活における基本的な動作の全部または一部について常時介護を要すると見込まれる状態。

在宅あるいは施設入所での介護サービスを利用することができる。

☆要支援1・2

身体上または精神上の軽度の障害があるために、6ヶ月継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。

訪問看護や福祉用具のレンタル・購入などのサービスが利用できる。

☆非該当(自立)

歩行や起き上がりなどの日常生活の基本的な動作を自分で行うことが可能。

薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。

社会的支援がなくとも生活ができる状態。

介護保険を利用することはできないが、65歳以上であれば市区町村で開催している一般介護予防事業に参加することができる。

また、地域包括支援センターで基本チェックリストを用いた審査を受けることによって、事業対象者と判定された場合には、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる。

介護(介護予防)サービスを利用するには、介護(介護予防)サービス計画書の作成が必要になります。『ケアプラン』というものですね。

要支援1・要支援2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

要介護1〜5と認定された方で「在宅」のサービスを利用する場合は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に、「施設」のサービスを利用する場合は施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

要支援1・2と認定された方のケアプランは、お住まいの市町村が実施主体となっている地域包括支援センターに作成を依頼することができるので問い合わせてみてください。

<地域包括支援センターの4つの機能>

①介護予防ケアマネジメント(保健師等を中心に対応)

予防給付、介護予防事業のケアプラン(計画)を作成し、要介護状態等となることを予防し、悪化の防止を図る。

②総合相談・支援(社会福祉士を中心に対応)

住民の各種相談に幅広く対応。

③権利擁護事業(社会福祉士を中心に対応)

高齢者に対する虐待の防止、早期発見その他の権利擁護のための事業を行う。

④包括的・継続的ケアマネジメント(主任ケアマネジャーを中心に対応)

ケアマネジャーの相談・助言、支援困難事例等への指導・助言などを行う。

資料:要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省老人保健課)より