終活に対するイメージを聞いたところ、「お金持ちの人がすることでしょ?」と言われたことがあります。

多分、その方の中では終活=遺言書のイメージがあったのではないかと思います。

遺言書といえば、テレビドラマでも屋敷に住むお金持ちの主人が亡くなって、その遺産をどうするか・・・というような内容がありますからね。

遺言とはどういうものか。

遺言者(被相続人)が生前に家族や第三者に自分の財産をどのように分けるかというような財産分与の方法を具体的に指定するのが遺言です。

ちなみに、遺言書の作成は民法で定められた法律行為で、15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。

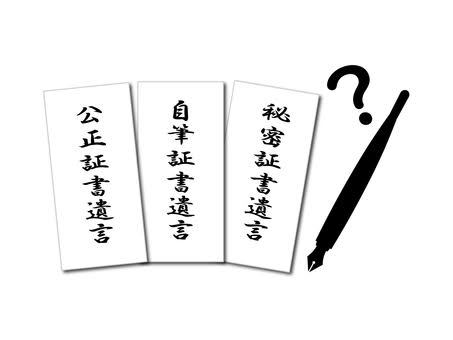

作成方法の違いにいくつかの種類があるので、自分に合ったものを選んでください。

『自筆証書遺言』

記入者 本人

証人・立会人 不要

秘密保持 できる

検認 要

長所 費用がかからない

短所 無効となる可能性がある

『公正証書遺言』

記入者 公証人(口述筆記)

証人・立会人 証人2人以上

秘密保持 公証人と証人に内容を知られる

検認 不要

長所 遺言書の存在と内容が確実

短所 手間と費用がかかる

『秘密証書遺言』

記入者 誰でもよい

証人・立会人 証人2人以上と公証人

秘密保持 公証人と証人に存在を知られる

検認 要

長所 遺言書の存在が確実

短所 手続きが複雑

遺言書には、作成方法以外にも長所・短所があります。

例えば、自筆証書遺言は自分で作成できるので費用がかからないというメリットがありますが、内容に不備があれば無効になったり、遺言書自体が見つからないということも考えられます。

紛失や内容の不備、偽造を心配する方は2020年7月10日に自筆証書遺言保管制度が創設されたので、この制度を利用してみてはいかがでしょうか。

費用はかかりますが、紛失や内容の不備、偽造の恐れがなくなり家庭裁判所の検認の手続きも必要ありません。

法務局に出向いたりする手間と費用はかかりますが確実だと思います。

また、遺言者はいつでも保管をやめることもできます。

遺言書を残しておこうと考えている方は「誰に」「何を」「どれだけ」相続させたいか決めておいてください。

遺言は民法の規定より本人の意思が優先されるので、遺言があれば相続人全員で遺産分割協議の必要もなくなります。

反対に遺言がなければ民法に定められている法定相続人に原則法定相続割合で財産が相続されます。

誰に何を渡したいのか希望がある場合や「争続」を防ぎたいのであれば遺言書を作成しておくべきです。

遺言書を書くべき人

・おひとりさま

・離婚・再婚をしている

・子どもがいない

・相続人以外に財産を渡したい

・法定相続割合以外で財産を渡したい

・家庭で所得格差がある

・子どもが多い、子ども同士の仲が悪い

・相続人に認知症や後見人がついている

・内縁の妻(夫)がいる

・兄弟姉妹の誰かが親と同居している

・事業を営んでいる

・生前に特定の相続人に贈与している

・相続させたくない相続人がいる

遺言書を残しておこうとお考えの方は、遺留分を無視した遺言にならないよう、付言事項を書き足すなどして他の相続人の権利や事前の配慮を忘れないようにしましょう。