-

*「親の終活」正しい進め方(その1)

自分の終活について考える60代以上の人と親の終活が気になる40〜50代の子ども世代とでは直面する悩みに違いがあります。

「親も高齢になってきたし、そろそろ終活の話をした方がいいのでは・・・」と感じている子ども世代は増えていると思いますが、実際には『話題にすると嫌な顔をされる』『縁起でもない!と拒否される』『どう切り出せばいいのか分からない』という声をよく聞きます。

今回は子ども世代が親に終活を進める際についてのあれこれを2週にわたり書いていこうと思います。

そもそも親はなぜ終活を嫌がるのか?

まず知っておきたいのは、多くの親世代にとって”終活=死の準備”というイメージが強いということです。

昔は終活という言葉が今ほど広まっていなかったので、きちんと理解している親世代は少ないと思います。

単なるイメージで”終活=死”という構図になってしまっているのではないでしょうか。

・まだ元気だから必要性を感じていない

・死を意識するのが怖い

・子どもに心配をかけたくない

・自分の人生を否定されたように感じる

こういった理由から終活を受け入れてもらえないと感じる子ども世代はたくさんいます。

ここを理解せずに「そろそろ終活した方がいいよ」と正論で押してしまうと、かえって関係が悪くなるケースも少なくありません。

親の終活を進めるうえで最も重要なのが切り出し方ですが、おすすめは『親を主語にしない方法』です。

例えば、自分の話として切り出すことです。

「最近、自分の老後のことを考えるようになったんだけど、一緒にエンディングノートを見てみない?」

他には子どもの気持ちとして伝えるのも効果的です。

「もし何かあった時、私たちが困らないように少し教えてほしい」

それから身近な話題をきっかけにするのもいいですね。

「知り合いの家で相続が大変だったみたい。うちはどうなっているのか、一度話し合っておこうか」

このように『お願い』や『相談』という形で伝えることが親の気持ちを守りながら話を進めるコツです。

具体的な進め方については、また次週。

-

*終活の”見える化”

「終活って、何をすればいいの?」

まずはそこからですよね。

終活と聞いて、断捨離や遺言書の作成を思い浮かべる人は多いと思いますが、そうではありません。

断捨離をすることももちろん大事です。

家の中を整理・整頓して、スッキリした空間で生活することは家の中での転倒防止につながります。

必要なもの、不要なものを選択することで心の余裕も生まれるでしょう。

例えば洋服の処分をするなら、まずは自分が持っている服を全部出してみることから始めます。

その中から「これは一年ぐらい着ていないから、もういらないかな」という風に手放す服を選んでいきます。

ここで大切なのが一番最初にとった行動、『服を全部出してみる』ということです。

何年も着ていない服なら、きっと存在を忘れているものも出てくると思います。

一度、持っている服を全部出してみて、再確認をする。

それが”見える化”なんですね。

終活の”見える化”は、まず自分の情報を書き出す作業から始めてみましょう。

自分が何を持っているかを把握するのです。

書き出す項目の例として、以下のものがあります。

・銀行口座

・保険

・年金

・クレジットカード

・サブスク

・不動産

・借金(ローン)

・スマホの暗証番号

などです。

完璧でなくてかまいません。

思い出したものから書き出してください。

把握することが大事なのです。

“見える化”することで今の自分を知ることができますね。

終活を難しく考えず、まずはそこから始めてみませんか?

-

*備えあれば・・・

前回は葬儀に関するブログを書きましたが、実際葬儀に参列した際に「遺影写真がなくて困った」というのは、よく聞く話です。

家族が亡くなって悲しい気持ちの中、慌ただしく手配する葬儀に関してはやはり少しでも準備しておくことで残される者の負担を減らすことができると思います。

あらかじめ葬儀会社の検討をしてプランの見積もりをとっておくのもいいでしょう。

「自分が亡くなったあとのことだから」と、全部任せてしまうのではなく、自分が希望する葬儀の形を話し合っておくことで家族も準備ができます。

遺影写真に関しては、最近はスマホで簡単に写真が撮れるので、なかなか紙で残している人は少ないのではないでしょうか?

また、闘病中であったり高齢になってくると写真を撮るのも難しい場合があるかと思います。

葬儀で使用する遺影写真に厳格なルールはありませんが、亡くなる1~5年以内で故人が元気だった頃の写真を使うのがいいとされています。

高齢の方が亡くなった場合、あまりにも若い頃の写真だと違和感を感じることもあるので、できるだけ直近の写真を使うのが望ましいですね。

最近は技術の進歩で写真の加工をすることも可能ですから、普段撮った写真を使うのでも問題ありません。

背景を変えたり、不要な人物を消したりすることもできますが、葬儀会社では別料金になることもあるので、やはり自分のお気に入りを用意しておくのがオススメです。

ROLLでは、生前の遺影写真撮影のご予約を承っております。

気になる方はお問い合わせくださいね。

腕のいい写真家さんとお待ちしております。

-

*ホームホスピスという選択

先日、徳島新聞にROLLの紹介を掲載していただいたことがきっかけとなり、同市内でホームホスピスの代表をされている方から連絡をいただきました。

ホームホスピスという言葉はあまり知られていないかも知れませんが、自宅のようなアットホームな雰囲気の中、5名前後の少人数で一人一人の尊厳を大切にしながら生活を送る場所のことです。

「余命宣告をされた方が病院ではなく、ホームホスピスで暮らすことによって生きる力を取り戻した」という話も聞かせていただきました。

皆さんは自分の老後や終末期について考えたことはありますか?

設備の整った病院や施設で過ごしたいのか、それとも住み慣れた自宅での生活を望むのか・・・

私は終活をする中で、医療や介護について考えておくことが重要だと思っています。

親に終活を勧める場合も、親の希望を聞きながら家族で話し合ってみるといいでしょう。

自宅での最期を望んでいても、体調面や家族の都合などで難しい場合もあります。

そんな時にホームホスピスの存在を選択肢の一つとして思い出していただけたら幸いです。

-

*我が家の選択

以前、葬儀の種類について書きましたが(ブログ「ラストステージにふさわしい葬儀」)我が家では祖父の葬儀は『火葬式』という形を選択しました。

祖父の年齢から考えて参列する人も少なく、盛大な葬儀は必要ないと考えたからです。

『火葬式』というのは、通夜・告別式を省いた『直葬』のことですが、葬儀会社が用意しているプランにお坊さんの読経をプラスしたので、世間一般に想像する葬儀と比べて遜色ありませんでした。

強いて言えば、祭壇がないことぐらいでしょうか。

葬祭場に出発する前には家族や親戚がお別れする場も設けていただけましたし、納得の見送りができました。

『家族葬』とも違った『火葬式』、皆様のご参考になれば幸いです。

終活をするうえで葬儀に関する希望がある場合は、エンディングノートに書いたり家族と話し合っておくことをお勧めします。

病気などである程度分かっていれば家族が葬儀会社を検討しておくことも可能ですが、突然亡くなった場合などはやはり慌てます。

そうならないためにも自分が死んだあとのことを考え、残される者の負担や後悔を減らせるようにしたいですね。

-

*家族が集まる時こそ

今年の暑さは格別ですね。

皆様お変わりありませんか。

夏本番の8月になりましたが、夏バテなどしていないでしょうか。

高齢者だけでなく、若い方も自分の体調と相談しながら過ごしていただきたいものです。

さて、8月といえばさまざまな行事やイベントがあります。

学生さんにとっては嬉しい夏休み。

夏祭りや花火大会など、全国各地で開催されますね。

私が住む徳島県には有名な阿波おどりがあります。

毎年期間中に一度は見に行くのですが、いつもの静かな田舎とはまるで別世界(笑)

国内外から観光客が訪れ、ものすごい熱気に包まれます。

長期休暇やお盆で休みが取りやすいこの時期は実家に帰省する方も多いのではないのでしょうか。

家族が集まる機会は終活について話し合うきっかけの場になります。

親御さんに終活を始めてもらいたい場合、まずは感情的にならず親の話に耳を傾けることが大切です。

親には親の気持ちや考え、生活環境へのこだわりなどがあります。

そこを理解しながら歩み寄れるような会話をしましょう。

終活は一度の帰省で全て終わらせようとせず、少しずつできることから進めるのがポイントです。

必要に応じて私のような終活プランナーや弁護士などの専門家を頼ることもできます。

離れて暮らしていたりすると、なかなか将来のことについて話し合う時間もないと思いますが、病気や介護のこと、葬儀やお墓についてもこの機会に親御さんの希望を聞いてみるのはいかがでしょうか。

-

*自分らしい葬儀

自分らしく最後を締めくくるためにどのような葬儀を行いたいか考えておくことは、終活をするうえで重要なことです。

急に大きなお金が必要になる葬儀については、家族も心配しているはずだと思います。

希望する葬儀と費用については家族に伝えておくことを忘れないでくださいね。

葬儀全般の希望としましては、派手で盛大にしたいのか、または家族葬のような身内だけで済ませたいのか。

そして個別の希望がある場合は、そのことについても家族と話し合っておくのがいいですね。

葬儀をする場所をはじめ、喪主や戒名、祭壇の飾りなど、自分の葬儀を自分でプロデュースしたい人もいるでしょう。

葬儀で使用してほしい音楽や使ってほしい花、遺影などをエンディングノートを活用して指定することができます。

最近では葬儀に使ってほしい「音楽」と「遺影」の写真を入れたDVDをエンディングノートに挟んでおくという人も増えているそうですよ。

遺影は探すのが結構大変だったりします。

亡くなって慌ただしい中、悲しみに暮れる暇なく時間は過ぎていきます。

残された者の負担を少しでも減らすべく、自分で準備できることはしておいた方がいいですね。

-

*家族のルーツ

皆さんは先祖からのしきたりや自分の家族のルーツを知っていますか?

昔は家長を中心とした大家族が多かったと思いますが、現代では核家族が主流になってきました。

親戚が集まる機会も減り、若い人なら普段一緒に暮らす家族以外の親戚など見たことがないという人もいるのではないでしょうか。

親戚の結婚式や葬儀で初めて顔を知ったという場合もあると思います。

家族のルーツを知るには、両親や祖父母に聞くのが一番です。

そして、ある程度の年齢になって終活をするのであれば、家族のルーツを子孫に伝えておくことは重要なことです。

最期の時が突然やって来たり、認知症になって思い出すことさえできなくなったら、大切な家族の物語を後世に伝えることができなくなってしまいます。(これは相続などにも関係してきます)

皆が集まる機会の時に家族のルーツを話したり、折に触れて思い出して書き綴っていきましょう。

もうすぐ母の日ですね。

今年は5月11日の日曜日です。

母親というのは本当に偉大で、特別な存在だと思います。

私にとって母は尊敬に値する人で、感謝しかありません。

母とは仲が良く、休みの日には一緒に買い物に行ったり、親子ですが姉妹や女友達のような関係性だと私は思っています。

私が起業する時も相談にのってくれたり、たくさんの協力をしてくれました。

いつもいつも、本当にありがとう。

-

*あなたはどのような最期を迎えたいですか?

家族でこういう話題に向き合うのは難しいかも知れません。

しかし終活をするうえで避けて通れないのが「死」について考えることです。

「死」についてもっと気軽に話し合うことはできないか・・・

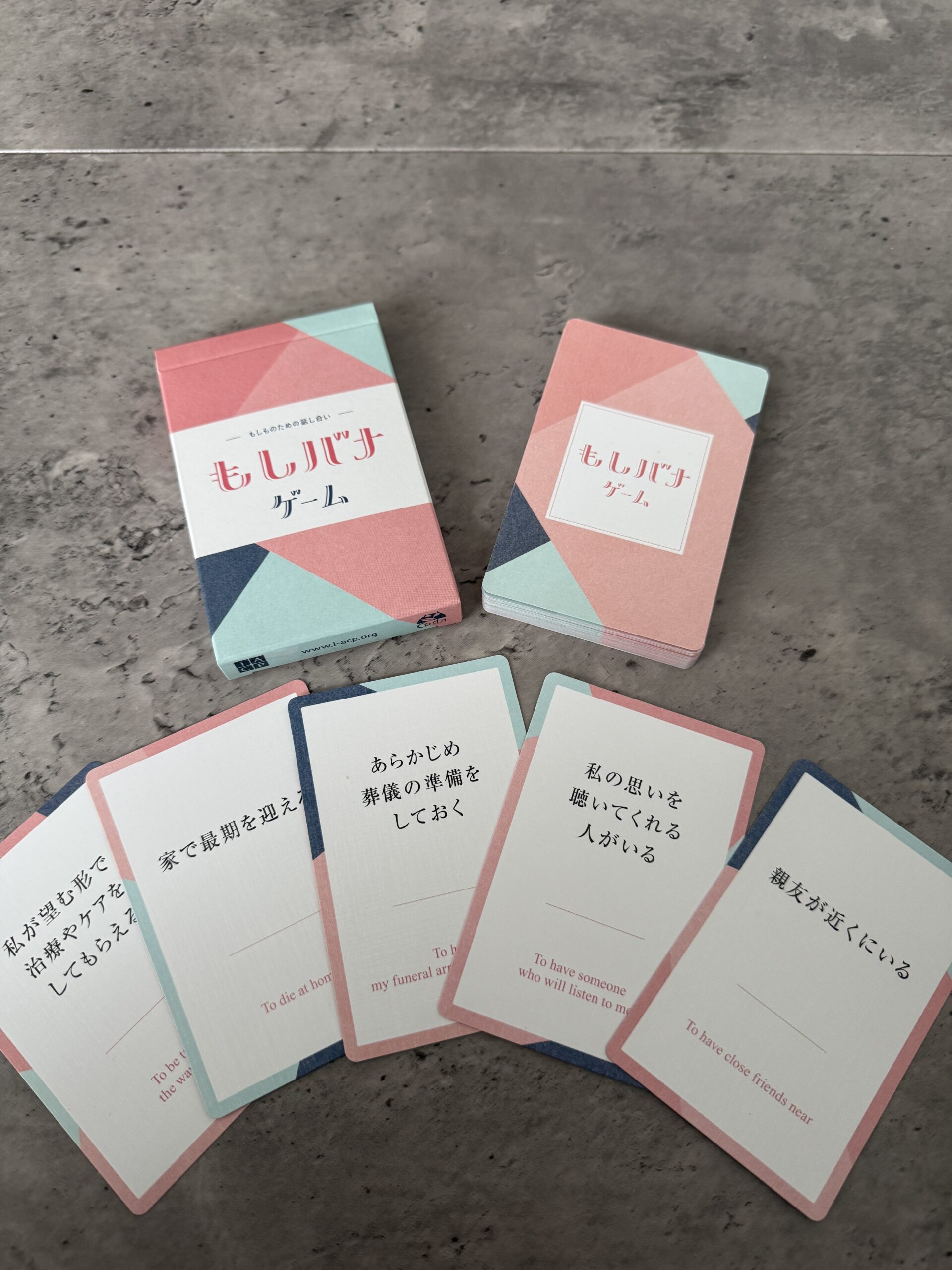

そんな思いで作られたのが『もしバナゲーム』です。

このゲームは36枚のトランプのようなカードを使って、”もし自分の余命があと半年〜1年だったら”という設定で行います。

カードにはさまざまな言葉が書かれており、「自分はどんなケアを望むのか」また、「誰にそばにいてもらいたいのか」などを取捨選択していき、その考えを周囲と共有するのです。

慣れ親しんだ自宅で過ごしたいのか、設備の整った施設で介護してもらいながら最期を迎えたいのか、人それぞれだと思います。

自分に万が一のことがあった時、自分の代理人となるであろう家族や大切な人と話し合いをしておくことはとても重要なことです。

普段は話しにくい「死」というテーマをゲームを通じて今までよりもカジュアルに自分の意思を伝えることができるのが『もしバナゲーム』です。

-

*終活に必要なエンディングノート

最近では様々な種類のエンディングノートが書店や文房具売り場で販売されています。

自分に合うものを探してみるのも楽しいかも知れませんね。

タイプ別に分けると、じっくり書きたい人は充実した関連コラムや年表がついているものがオススメ。

自分に関する情報を伝えたい人は、自分史が書けたり記入項目が細かいものが良いでしょう。

思いを伝えたい人は、フリースペースが広かったり意思表示項目が具体的に書けるもの、またメッセージ欄がたくさんあるものがいいと思います。

とりあえず気軽に始めたい人は、値段が安かったり質問形式になっているものを選んでみてはいかがでしょうか。

エンディングノートは遺言と違い、書き方にルールはありません。

一気に全てを書き込む必要もありません。

書けるところ、書きたいと思うところから書き始めてみましょう。

気持ちが変われば何度でも書き直してOKです。

まずは自分にとって優先順位の高い項目から書いておいてください。

例えば医療や介護に関すること、緊急時の連絡先などです。

緊急性が高く、目に触れるところに置いておきたいページはコピーなどして、電話や玄関の近くに置いておくことで家族や周りの人に見つけてもらいやすくなります。

エンディングノートを書き記していくと、自分を客観的にみることができます。

自分の過去を振り返ることで何に喜び、何に悲しみ、何に腹を立てたかを思い出していくうちに自分の人生の意味や発見があるはずです。

何となく不安に思っていることが明確になり、これからやるべきことが見えてくると思います。

ROLLでは個別相談をご予約いただいた方に、初回特典としましてエンディングノートをプレゼントしています。

なかなか一人では始められない終活。

一緒にエンディングノートを作成してみませんか?

心身ともに余裕があり、自分の意志を自分で伝えられることができるうちに書くことが大切です。

また、せっかく準備したエンディングノートが無駄にならないよう、作成していることを家族や周囲に伝えておくことも大切です。

亡くなって数年後に遺品整理をしていて「エンディングノートが見つかった」というようなことを避けるためにも対策を考えておきましょう。